Alles. Aus einer Hand.

Schloss Herrnsheim

Worms-Herrnsheim

- Auftraggeber

- Stadt Worms

- Datum

- August - Dezember 2020

- Leistung

- Digitales Raumbuch

Wenngleich im Zuge einer Sanierung in den 1980er Jahren einige Überfassungen in Schloss Hernsheim vorgenommen wurden, ist sein aktueller Bestand an historistischen Wand- und Deckengemälden, Täferfeldern, Stuckgesimsen und Fenstern bemerkenswert. Insbesondere die Fülle unterschiedlicher Gestaltungsweisen der Prunkräume mit Kompositionen aus komplizierten Parkettarbeiten, Deckenstuck und Wandfassungen sowie die antikisierend gestaltete Haupttreppe mit dem prächtigen Exedren-Motiv, aber auch die technische Leistung der Überbrückung der großen Spannweite des Saals, zeichnet die Wormser Schlossanlage aus.

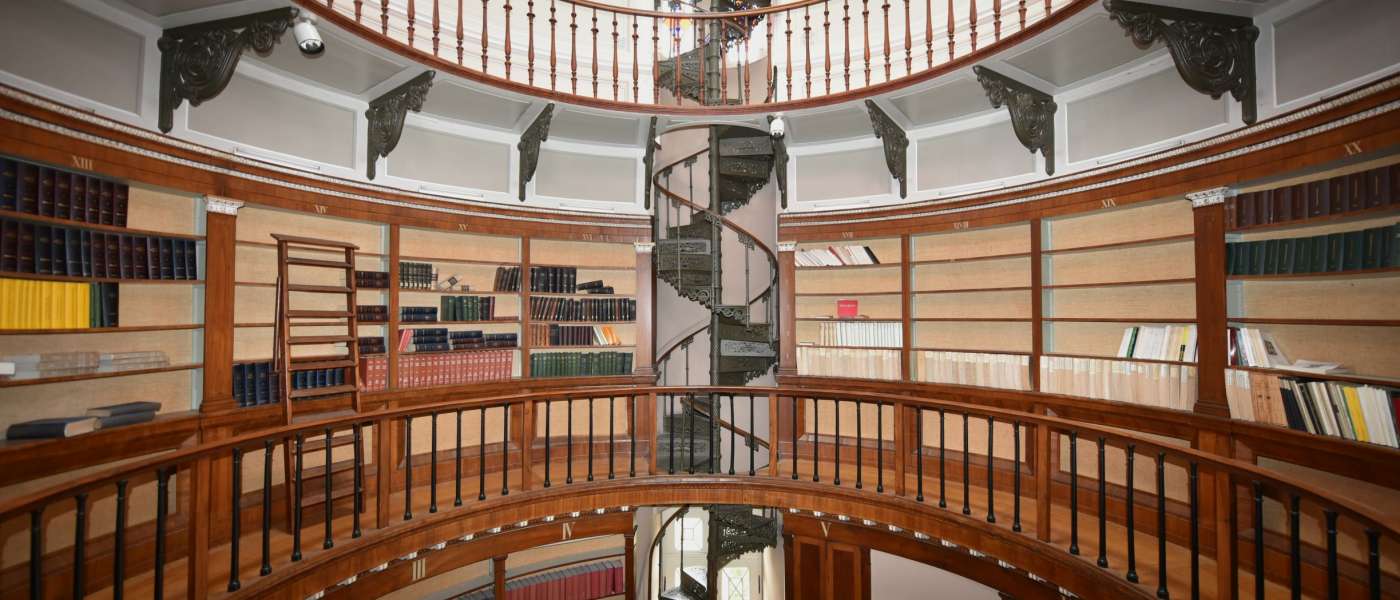

Blick in das Haupttreppenhaus des Obergeschosses

Detailaufnahme des Haupttreppenhauses: reich gestaltetes und farblich gefasstes Kapitell

Im Rahmen der geplanten Sanierung und Neunutzung fertigten wir eine raumweise Dokumentation des Schlosses in Form eines digitalen Raumbuchs an. Die Dokumentation in Text und Bild ermöglicht die detaillierte Aufnahme des aktuellen Bestandes und dient als Grundlage der weiterführenden Planungen.

Blick in einen der Prunksäle des Obergeschosses

Detailansicht einer Einlegearbeit im Parkettfußbodens des grauen Saals

Schloss Herrnsheim, Familiensitz derer von Dalberg, wurde nach der Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg ab 1711 unter Wolfgang Eberhard von Dalberg auf den Grundmauern eines Vorgängerbaus des 15. Jahrhunderts errichtet. Zunächst entstand ein in barocken Formen gestaltetes Schloss mit einem Nordflügel und einem rechtwinklig angestellten Ostflügel. Ende des 18. Jahrhunderts fügte der Nachfolger Wolfgang Heribert Kämmerer von Worms, Freiherr von Dalberg den großen, in Teilen bis heute erhaltenen englischen Landschaftsgarten hinzu. Der ursprüngliche Entwurf entstand durch den berühmten Landschaftsarchitekten Ludwig Sckell, der durch seine Entwürfe zum Schlosspark Schwetzingen oder dem Englischen Garten in München bekannt ist.

Detailansichten der Deckenmalereien

Ausschnitt eines reich gestalteten Würfelparketts

Bemerkenswert sind zwei Umbauphasen im 19. Jahrhundert, die in rascher Folge massive Eingriffe in die Baugestalt verzeichnen, nachdem das Barockschloss während der napoleonischen Kriege stark beschädigt wurde. Für den Wiederauf- und Umbau zu Beginn des 19. Jahrhunderts beauftragte Emmerich Joseph von Dalberg den Architekten Jakob Friedrich Dyckerhoff. Das heutige Erscheinungsbild mit Nebengebäuden und Orangerien entstand jedoch erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Unter der baulichen Leitung von Ignaz Opfermann wurde das Gebäude sowie der Turm im Nordosten um ein Geschoss erhöht, ein prächtiger Saal mit abgehängter Decke im Obergeschoss eingefügt und die vorgelagerte Terrasse errichtet. Die Innenräume wurden zeittypisch historistisch umgestaltet.

Diagonalansicht eines Raumes mit Papiertapete des 19. Jahrhunderts

Blick in die über drei Geschosse reichende Bibliothek im Nordwest Turm

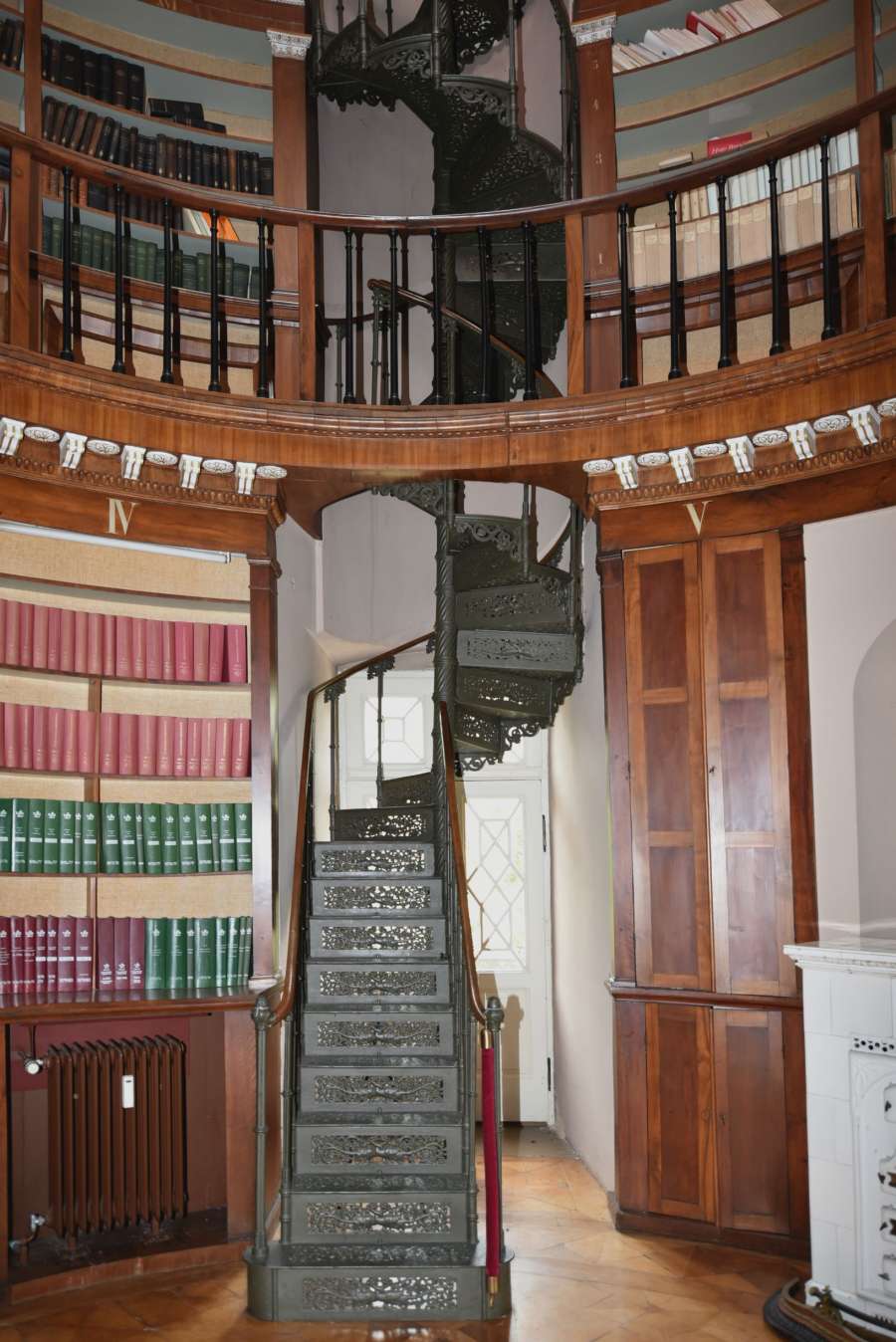

Ansicht der Wendeltreppe im Bibliotheksturm

Im Jahr 1883 erwarb die Industriellenfamilie der Freiherren von Heyl das Schloss mitsamt dem umliegenden Garten. Das Grundstück blieb, für die Öffentlichkeit weitgehend unzugänglich, bis 1957/58 in Privatbesitz. Erst seit der städtische Übernahme in der Mitte des 20. Jahrhunderts sind die zahlreichen erhaltenen Prunkräume sowie der bemerkenswert ausgestattete runde Bibliotheksraum zur Besichtigung geöffnet.

Ausschnitt des Wandmalerei im pompeiianischen Saal